Wie sich Quantenfeldtheorie (QFT) ergab

Als Hauptbegründer der Quantenfeldtheorie gilt Paul Dirac. Sein entscheidender Beitrag war die Vereinigung von Quantenmechanik und spezieller Relativitätstheorie. 1928 formulierte er eine Gleichung (heute die Dirac-Gleichung genannt), welche die das Verhalten von Elektronen bei hohen Geschwindigkeiten beschreibt und die Existenz von Antimaterie vorhersagte. Dirac zeigte, wie man Felder (z.B. das elektromagnetische Feld) quantisieren kann, indem er die klassische Feldtheorie mit der Quantenmechanik verbindet. Seine Arbeit legte den Grundstein für die Quantenelektrodynamik (QED), die erste erfolgreiche Quantenfeldtheorie.Werner Heisenberg und Wolfgang Pauli entwickelten unabhängig von Dirac eine alternative Formulierung der QED. 1929 veröffentlichten sie eine Arbeit, in der sie die Quantisierung des elektromagnetischen Felds und die Wechselwirkung mit Materie behandelten. Heisenberg betonte die Bedeutung der Unschärferelation auch in der Feldtheorie, während Pauli wichtige mathematische Werkzeuge einführte, die später für die Renormierung der QED entscheidend waren.

Enrico Fermi trug zur Quantenfeldtheorie bei, indem er 1934 die Theorie der schwachen Wechselwirkung (Beta-Zerfall) formulierte. Seine Arbeit zeigte, wie man Teilchenwechselwirkungen als Feldtheorien beschreiben kann, und führte das Konzept der "Fermi-Wechselwirkung" ein, welches später in das Standardmodell der Teilchenphysik integriert wurde.

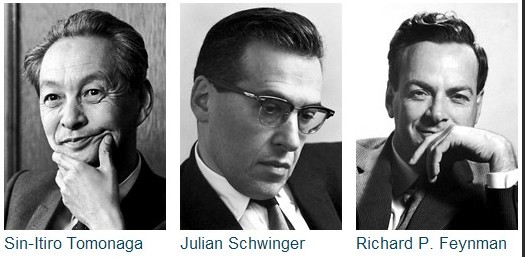

Entscheidend fortentwickelt wurden diese Ideen in den 1940er und 1950er Jahren durch Physiker wie Richard Feynman, Julian Schwinger und Sin-Itiro Tomonaga (1965 deswegen belohnt mit dem Nobelpreis für Physik).

Man lese: The Radiation Theories of Tomonaga, Schwinger, and Feynman

|

In der Quantenfeldtheorie werden Felder als Wahrscheinlichkeitsfelder interpretiert.

Gründe hierfür sind:

1. Quantenmechanische Unbestimmtheit: In der Quantenmechanik gibt es keine deterministischen Bahnen von Teilchen, sondern nur Wahrscheinlichkeitsamplituden. Ein Quantenteilchen wird durch eine Wellenfunktion beschrieben, deren Betragsquadrat die Wahrscheinlichkeit angibt, das Teilchen an einem bestimmten Ort zu finden. Diese Idee überträgt sich auf die QFT: Statt klassischer Felder (wie im Elektromagnetismus) haben wir quantisierte Felder, deren Anregungen (Teilchen) nur mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten auftreten.

2. In der QFT werden klassische Felder (z.B. das elektromagnetische Feld) quantisiert. Das bedeutet, dass das Feld selbst als Operator behandelt wird, der auf einen quantenmechanischen Zustand wirkt. Die möglichen Messwerte des Feldes (z.B. die Anzahl der Photonen an einem Ort) sind dann nicht mehr deterministisch, sondern unterliegen quantenmechanischen Wahrscheinlichkeitsgesetzen.

Beispiel: Ein klassisches elektromagnetisches Feld hat an jedem Punkt eine bestimmte Feldstärke. In der QFT wird dieses Feld zu einem Operator, und die Messung der Feldstärke ergibt nur Wahrscheinlichkeitsverteilungen für mögliche Werte.

3. Teilchen als Anregung des Feldes kann alles sein, was man unter einem » Elementarteilchen im Sinne des Standardmodells der Elementarteilchenphysik « versteht . Anzahl und Eigenschaften dieser Teilchen sind nicht fest vorgegeben, sondern Resultat quantenmechanischer Fluktuationen. Die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen an einem bestimmten Ort zu finden, wird durch die Feldoperatoren und den Zustand des Feldes bestimmt.

|

Die per QFT und Standardmodell modellierten Teilchen (= Wellen von Wahrscheinlichkeiten) resultieren aus der Tatsache, dass der Raum angefüllt ist mit einem sich infolge von Quantenfluktuation ständig in Bewegung befindlichem Feld physikalischer Grundkräfte.

-

Den Inhalt des Weltraums (beobachtbar als Strahlung und Materie darstellende Energie) kann man sich vorstellen als gegeben durch Schwingung der sich ständig neue Form gebenden Oberfläche eines grenzenlosen

Meeres physikalisch beobachtbarer Energie, aufgewühlt durch über oder unter ihr existierende Quellen von Kräften,

die sich ihrer Wirkung nach gut vergleichen lassen mit Wetterbedingungen über einem unserer Weltmeere oder gelegentlichen Vulkanausbrüchen tief unten auf dem Boden des Ozeans.

Extrem starke Anregungen dieser Oberfläche (auch » die Dirac Sea « genannt) könnten sich der Astrophysik darstellen als urknallartige Ereignisse, die – von ihrem sich jeweils ausbreitenden Ergebnis her – sogar interferieren können: Es sind diese Ergebnisse ja schließlich nichts weiter als von unterschiedlichen Stellen im All her sich ausbreitende Feldanregungen.

Vorsicht aber: Ob die aus Energie bestehende Welt tatsächlich eine vierte, nicht einfach nur Zeit darstellende, Dimension hat, ist keineswegs sicher, denn: Dass es etwas zu "Wetterbedingungen" oder "Vulkanausbrüchen" Analoges irgendwo über oder unter der Oberfläches des Meeres aller uns bekannten physikalisch erfassbaren Energie gibt, könnte sich uns nahelegen auch einfach durch die Tatsache, dass alle Wirkung Vielfaches des von Max Planck entdeckten Wirkungsquantums ist.

Meiner Meinung nach – und Dirac scheint ähnlich gedacht zu heben – ist die sinnvollste Quantifizierung der Menge aller mittels physikalischer Instrumente beobachtbaren Energie gegeben durch Fourier-Transformation der Wellenbewegung des Feldes aller physikalischen Grundkräfte. Dass manche Physiker das anders sehen, liegt wohl einfach nur daran, dass sie denken, es müsste dann ja das Standardmodell der Elementarteilchenphysik auch noch Gravitonen kennen. Mir erscheint das überhaupt nicht zwingend, da ja keineswegs alle Teilchen des Standardmodells – Elektronen etwa – unteilbare Portionen von Energie darstellen und das Standardmodell nicht als vollständig anerkannt werden kann, da es ja Gravitation, eine zwar extrem schwache, in vielen Situationen aber dennochdir sitemap.XML dominante Kraft, komplett ignoriert. g1

Unteilbar sind tatsächlich nur durch harmonische Wellen im Feld aller physikalischen Kräfte dargestelle Wellen (bzw. durch sie dargestellte Portionen von Energie). Man solllte sie nicht verwechseln mit de-Broglie-Wellen (den sog. "Materiewellen"), deren jede ja i.A. Summe abzählbar unendlich vieler harmonischer Wellen ist (aufzufinden – theoretisch wenigstens – per Fourier-Transformation).

Nebenbei noch:

Die oben in Blau beschriebene Einbettung des Weltalls ins physikalische Vakuum scheint darauf hinzudeuten, dass dem Vakuum mindestens eine Dimension mehr zukommen könnte als dem Weltall. Bisher ist diese Möglichkeit durch Physiker aber nie diskutiert worden.

In Felix Finsters Theorie kausaler Fermionensysteme wird das ursprüngliche Konzept der Dirac Sea neu aufgegriffen, letzlich also wiederbelebt. Mehr dazu lässt sich nachlesen in Abschnitt 8.4 und 8.5 aus Causal Fermion Systems (2015).

Kleiner Pferdefuß der durch Schwinger und Feynman diskutierten QED ist immer noch ihre bis heute weiter verwendete "Renormierungsmethodik", welche Dirac als mathematisch allzu fragwürdig sah und daher zeit seines Lebens entschieden abgelehnt hat. Siehe dazu Kap. 4 auf Seite 29-48 aus Klaus-Heinrich Peters Dissertation (2004).

stw3033gr — Feynman . Schwinger . Tomonaga — News?

Mehr + B G E + S H A + More