D i s k u s s i o n

Beitrag 0-26

Wie effektiv ist die moderne Schulmedizin?

Wie effektiv ist die moderne Schulmedizin?

Diese Frage zu beantworten, hilft die Lektüre folgender Artikel:

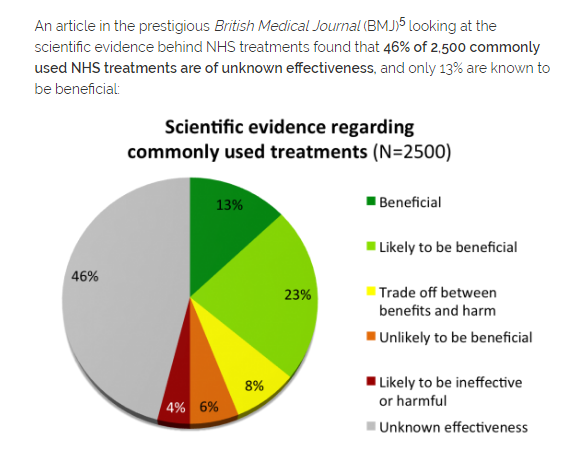

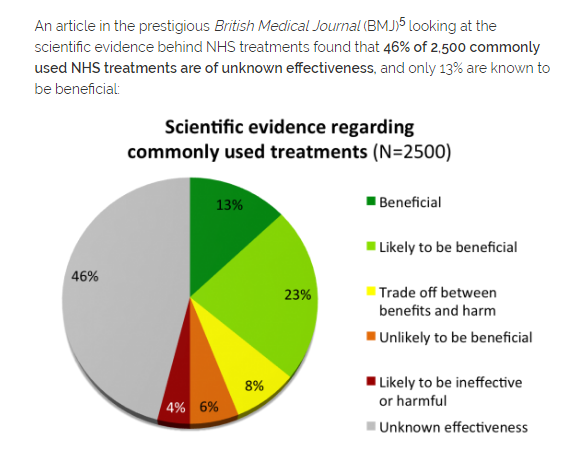

Zahlen zur Wirksamkeit der Schulmedizin in Großbritannien

Bei Rückenschmerzen etwa sind Placebos empfehlenswerter

Quelle: Werner Bartens: Hilft wenig, schadet viel: Schmerzmittel bei Rückenschmerzen, SZ vom 3.3.2017, S. 14.

Diese Frage zu beantworten, hilft die Lektüre folgender Artikel:

- The Mythology Of Science-Based Medicine

- Antidepressiva wirken kaum besser als Placebos (haben aber of unangenehme Nebenwirkungen)

- Viel zu viele unnötige Operationen

Zahlen zur Wirksamkeit der Schulmedizin in Großbritannien

Werner Bartens, Arzt & Wissenschaftsjournalist (2017):

2016 hat ein Team um Gustavo Machadeo Daten aus 35 Studien mit insgesamt über 6000 Patienten mit Rückenschmerzen analysiert.

Dabei zeigte sich, dass Schmerzmittel aus der großen Gruppe der nichtsteriodalen Antiphlogistika (NSAID) — Verkaufsschlager wie Ibuprofen, Diclofenac, Metamizol und Acetylsalicylsäure zählen dazu — die Schmerzen nur wenig, und nie lange mindern konnten: Die Wirkung der Mittel war vergleichbar mit der von Placebos.

Im Vergleich zu Placebos handelt man sich mit Medikamenten dieser Art aber ganz erhebliche Risiken ein:

Wie die Analyse der Daten gezeigt hat, waren Magen-Darm-Beschwerden bis hin zu bedrohlichen Blutungen bei Patienten, die das Medikament genommen hatten, 2.5 Mal häufiger als bei denen, die — natürlich ohne es zu wissen — ein Placebo bekamen.

Beitrag 0-271

Je mehr man davon überzeugt ist, dass Heilung eintreten wird, desto eher ergibt sie sich

Welch heilende Wirkung feste Überzeugung haben kann

z.B. — aber nicht nur — als Placeboeffekt

In der FAZ vom 12.2.2017 findet sich ein Interview, bei dem es darum geht, dass ab März 2017 auch Cannabis für Schwerkranke auf Rezept erhältlich sein wird.

Befragt wurde Michal Popp, Inhaber und Geschäftsführer des Arzneimittelherstellers Bionorica aus Neumarkt in der Oberpfalz. Sein Unternehmen ist Deutschlands größter Cannabis-Produzent.

Wir sehen also:

Weiterer Beweis der Wirksamkeit fester, positiver Überzeugung ist

Simonton's Methode der Vorstellungstechniken:

In den 70-er Jahren war ein 61 Jahre alter Mann — nennen wir ihn Frank — an einer Variante von Halskrebs erkrankt, die fast immer tödlich verläuft. Als seine Ärzte ihn schon fast aufgegeben hatten — sein Gewicht war von 59 auf 44 kg zurückgegangen, er hatte Atembeschwerden und war schon so schwach, dass er kaum noch Speichel abschlucken konnte, zog man den Strahlenonkologen Carl Simonton hinzu. Simonton versicherte dem Patienten, dass jetzt nur noch er selbst den Verlauf seiner Krankheit beeinflussen könne. Hierzu brachte er dem todkranken Frank eine Reihe von Entspannungs- und Bildvorstellungsübungen bei, die Simonton und seine Kollegen am Cancer Counseling and Research Center in Dallas, Texas, entwickelt hatten.

Dreimal am Tag, so Simonton's Rat, solle Frank sich möglichst intensiv vorstellen, dass die Bestrahlung, die er erhielt, aus Millionen winziger Energiekügelchen bestünde, die seine Krebszellen bombardierten, so dass die von seinem Immunsystem ausgesandten weißen Blutkörperchen wie ein Heer römischer Soldaten über sie herfallen, sie abschlachten und die dann schließlich toten und sterbenden Krebszellen hin zu Leber und Niere schleppen konnten, damit sie von diesen beiden Organen aus dem Körper herausgeschwemmt würden.

Die Ergebnisse waren frappierend und überstiegen bei weitem die Behandlungserfolge, die sich in solchen Fällen bei einer reinen Strahlungstherapie einstellen: Frank blieb von den üblichen negativen Nebenwirkungen der Strahlentherapie — Schädigungen der Haut und der Schleimhäute — weitgehend verschont. Er gewann Kraft, sein früheres Gewicht stellte sich wieder ein, und nach nur 2 Monaten waren sämtliche Krebssymptome verschwunden.

Simonton war überzeugt, dass diese erstaunliche Genesung ohne die täglich durchgeführen Bildvorstellungsübungen nicht eingetreten wäre.

In einer Anschluss-Studie unterwiesen Simonton und seine Kollegen 159 Krebspatienten, die als unheilbar galten, in diesen Vorstellungstechniken — mit einem durchaus beeindruckenden Resultat:

Quelle: Stephanie Matthews-Simonton, Carl Simonton und James L. Creighton: Getting well again (New York: Bantam Books, 1980), S. 6-12.

Simonton hat noch eine Reihe ähnlicher Studien durchgeführt, stets mit positiven Resultaten.

Obgleich sein Verfahren umstritten blieb, fanden einige Forscher seine Versuchsergebnisse so überzeugend, dass er das Simonton Cancer Center aufbauen konnte, ein erfolgreiches Forschungs- und Behandlungszentrum in Pacific Palisades, Kalifornien, in dem Patienten mit unterschiedlichsten Erkrankungen seine Bildvorstellungstechnik erlernen. Wie eine Bestandsaufnahme 1988 gezeigt hat, galt sie damals als die vierthäufigste a l t e r n a t i v e Krebsbehandlungsmethode.

Quelle: Jeanne Achterberg: Mind and Medicine: The Role of Imaginary in Healing, ASPR Newsletter 14, Juni 1988, Seite 20.

Heute wird seine Methode der Bildvorstellungstechniken nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Europa und Japan von aufgeschlossenen Ärzten angewandt, um die mit etablierten Therapien angestrebten Heilerfolge zu beschleunigen und nachhaltiger zu machen.

Wer Übungsanleitungen dazu sucht, findet sie z.B. in Jeanne Achterberg: Die heilende Kraft der Imagination, 1990.

In Deutschland werden auch Seminare dazu angeboten.

z.B. — aber nicht nur — als Placeboeffekt

In der FAZ vom 12.2.2017 findet sich ein Interview, bei dem es darum geht, dass ab März 2017 auch Cannabis für Schwerkranke auf Rezept erhältlich sein wird.

Befragt wurde Michal Popp, Inhaber und Geschäftsführer des Arzneimittelherstellers Bionorica aus Neumarkt in der Oberpfalz. Sein Unternehmen ist Deutschlands größter Cannabis-Produzent.

M. Popp (2017):

Unsere Gewächshäuser stehen in Österreich, wo wir eine Vereinbarung mit der zuständigen Behörde haben.

Die Anbaufläche messen wir nicht in Hektar, sondern in Quadratmetern. Mehr ist nicht nötig, denn der Wirkstoff, um den es geht, ist hochaktiv: Eige Tagesdos liegt zwischen 10 und 20 Milligramm, doch schon aus einiger einzigen Blüte gewinnen wir ein paar Gramm davon. Und wir ernten mehrmals im Jahr.

Alle anderen Heilpflanzen, die wir anbauen, wachsen unter freiem Himmel. Für Cannabis aber halten wir im Gewächshaus Luftfeuchtigkeit, Bewässerung, Temperatur und Lichtintensität ständig auf optimalem Niveau.

Während wir von allen anderen Heilpflanzen den gesamten Extrakt nutzen, holen wir aus Cannabis gezielt nur den einen Wirkstoff heraus — mit einer reinheit von 99 Prozent. Das ist Hightech.

Nun aber zur Wirksamkeit:

Dass Dronabinol [der Wirkstoff in Cannabis] gegen Übelkeit wirkt, den Appedtit anregt und beispielsweise Patienten mit multipler Sklerose hilft, ist eindeutig bewiesen.

In anderen Fällen ist es schwierig, den Beweis seiner Wirksamkeit zu führen, da der Placeboeffekt in den Patientenstudien mit Cannabis besonders stark auftritt:

Man bildet in solchen Studien ja immer zwei Gruppen. Die eine bekommt den Wirkstoff, die andere aber nicht — wobei die Leute aber nicht wissen, zu welcher Gruppe sie gehören. Nun sehen wir in den Versuchen mit Cannabis, dass hier ganz besonders viele Kranke, die den Wirkstoff nicht bekommen, von deutlicher Verbesserung ihres Leidens berichten.

Der Grund hierfür: Die Leute sehnen sich nach dem Stoff, weil sie ihn oft als ihre letzte Chance auf eine Linderung ihrer Leiden sehen. Deswegen fühlen sie sich schon besser, wenn sie bloß glauben, endlich damit behandelt zu werden. Es geht bei Cannabis ja immer um schon austherapierte Patienten, d.h. um solche, denen sonst nichts mehr hilft. Nur für sie kommt laut Gesetz Cannabis in Frage.

Das führt dazu, dass in einigen Studien der Unterschied zwischen den Patienten, die das echte Präparat erhalten und denen, die nur mit einem Placebo ohne Wirkstoff behandelt werden, nicht so deutlich ist.

Wir sehen also:

- Die heilende Wirkung der Überzeugung der Patienten, gesund zu werden, kann fast so groß sein wie die Wirkung des echten Arzneimittels.

- Und nicht nur das: Wo beides zusammenkommt, wird die Wirkung beider Einflüsse sich summieren.

Weiterer Beweis der Wirksamkeit fester, positiver Überzeugung ist

In den 70-er Jahren war ein 61 Jahre alter Mann — nennen wir ihn Frank — an einer Variante von Halskrebs erkrankt, die fast immer tödlich verläuft. Als seine Ärzte ihn schon fast aufgegeben hatten — sein Gewicht war von 59 auf 44 kg zurückgegangen, er hatte Atembeschwerden und war schon so schwach, dass er kaum noch Speichel abschlucken konnte, zog man den Strahlenonkologen Carl Simonton hinzu. Simonton versicherte dem Patienten, dass jetzt nur noch er selbst den Verlauf seiner Krankheit beeinflussen könne. Hierzu brachte er dem todkranken Frank eine Reihe von Entspannungs- und Bildvorstellungsübungen bei, die Simonton und seine Kollegen am Cancer Counseling and Research Center in Dallas, Texas, entwickelt hatten.

Dreimal am Tag, so Simonton's Rat, solle Frank sich möglichst intensiv vorstellen, dass die Bestrahlung, die er erhielt, aus Millionen winziger Energiekügelchen bestünde, die seine Krebszellen bombardierten, so dass die von seinem Immunsystem ausgesandten weißen Blutkörperchen wie ein Heer römischer Soldaten über sie herfallen, sie abschlachten und die dann schließlich toten und sterbenden Krebszellen hin zu Leber und Niere schleppen konnten, damit sie von diesen beiden Organen aus dem Körper herausgeschwemmt würden.

Die Ergebnisse waren frappierend und überstiegen bei weitem die Behandlungserfolge, die sich in solchen Fällen bei einer reinen Strahlungstherapie einstellen: Frank blieb von den üblichen negativen Nebenwirkungen der Strahlentherapie — Schädigungen der Haut und der Schleimhäute — weitgehend verschont. Er gewann Kraft, sein früheres Gewicht stellte sich wieder ein, und nach nur 2 Monaten waren sämtliche Krebssymptome verschwunden.

Simonton war überzeugt, dass diese erstaunliche Genesung ohne die täglich durchgeführen Bildvorstellungsübungen nicht eingetreten wäre.

In einer Anschluss-Studie unterwiesen Simonton und seine Kollegen 159 Krebspatienten, die als unheilbar galten, in diesen Vorstellungstechniken — mit einem durchaus beeindruckenden Resultat:

- 14 von ihnen zeigten keine Krankheitssymptome mehr,

- bei 12 war der Krebs

rückläufig

- und bei weiteren 17 hatte sich die Krankheit wenigstens nicht mehr verschlimmert.

Die zu erwartende Überlebensdauer liegt in solchen Fällen bei etwa 12 Monaten.

Nach 4 Jahren aber waren 63 dieser Patienten immer noch am Leben.

Die durchschnittliche Überlebenszeit der gesamten Gruppe war 24.4 Jahre — doppelt so lang wie der US-amerikanische Normwert.

Quelle: Stephanie Matthews-Simonton, Carl Simonton und James L. Creighton: Getting well again (New York: Bantam Books, 1980), S. 6-12.

Simonton hat noch eine Reihe ähnlicher Studien durchgeführt, stets mit positiven Resultaten.

Obgleich sein Verfahren umstritten blieb, fanden einige Forscher seine Versuchsergebnisse so überzeugend, dass er das Simonton Cancer Center aufbauen konnte, ein erfolgreiches Forschungs- und Behandlungszentrum in Pacific Palisades, Kalifornien, in dem Patienten mit unterschiedlichsten Erkrankungen seine Bildvorstellungstechnik erlernen. Wie eine Bestandsaufnahme 1988 gezeigt hat, galt sie damals als die vierthäufigste a l t e r n a t i v e Krebsbehandlungsmethode.

Quelle: Jeanne Achterberg: Mind and Medicine: The Role of Imaginary in Healing, ASPR Newsletter 14, Juni 1988, Seite 20.

Heute wird seine Methode der Bildvorstellungstechniken nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Europa und Japan von aufgeschlossenen Ärzten angewandt, um die mit etablierten Therapien angestrebten Heilerfolge zu beschleunigen und nachhaltiger zu machen.

Wer Übungsanleitungen dazu sucht, findet sie z.B. in Jeanne Achterberg: Die heilende Kraft der Imagination, 1990.

In Deutschland werden auch Seminare dazu angeboten.

Beitrag 0-24

Der Placebo-Effekt belegt: Was uns steuert — auch als Materie — sind Überzeugungen

Zum ganz erstaunlichen Stellenwert des Placebo-Effekts

Bruce Lipton, ein Zellbiologe, versucht schon seit etwa 1970 seinen Fachkollegen klar zu machen, wie wichtig es ist, dass die Biologie aufhört, jedes Lebewesen nur reduziert auf seinen rein materiell existierenden Teil zu betrachten. Er hat dafür sehr gute Argumente (wie mir die Lektüre seines Buches » Intelligente Zellen — Wie Erfahrungen unsere Gene steuern « klar gemacht hat). Vieles ist allein schon seiner zusammenfassenden Erklärung des Entstehens von Leben, Bewusstsein und Gehirn zu entnehmen.

Wer sich nicht die Mühe machen möchte, sein Buch zu lesen, um mehr darüber zu lernen, wie der Geist den Körper steuert und beinflusst, könnte dennoch daran interessiert sein, wenigstens über den allseits bekannten — auch von der Schulmedizin anerkannten — Placebo-Effekt etwas dazuzulernen:

Besonders klar — und durch Messungen der Gehirnströme über jeden Zweifel erhaben — wurde der Placebo-Effekt und die Macht der Überzeugungen nachgewiesen durch ein im Jahr 2014 an der TU München durchgeführtes Expirement:

Nocebos: Die Macht n e g a t i v e r Überzeugung

Wenn der Geist durch p o s i t i v e Suggestion zur Heilung beiträgt, nennt man das den Placebo-Effekt.

Wenn nun aber umgekehrt der Geist durch n e g a t i v e Suggestion die Gesundheit schädigt, spricht man vom Nocebo-Effekt.

Natürlich beruhen beide auf ein und demselben Mechanismus:

Und hier das allgemeine Prinzip:

Östliche Philosophie sprach es so aus (war sich aber wohl nicht bewusst, dass man unter den » Gewohnheiten « hier a u c h das zu verstehen hat, was jede einzelne Zelle unseres Körpers sich angewöhnt hat):

Deine Überzeugungen werden deine Gedanken

Deine Gedanken werden deine Worte

Deine Worte werden dein Handeln

Dein Handeln wird zu deinen Gewohnheiten

Deine Gewohnheiten formen deine Werte

Deine Werte werden zu deiner Bestimmung

Bruce Lipton, ein Zellbiologe, versucht schon seit etwa 1970 seinen Fachkollegen klar zu machen, wie wichtig es ist, dass die Biologie aufhört, jedes Lebewesen nur reduziert auf seinen rein materiell existierenden Teil zu betrachten. Er hat dafür sehr gute Argumente (wie mir die Lektüre seines Buches » Intelligente Zellen — Wie Erfahrungen unsere Gene steuern « klar gemacht hat). Vieles ist allein schon seiner zusammenfassenden Erklärung des Entstehens von Leben, Bewusstsein und Gehirn zu entnehmen.

Wer sich nicht die Mühe machen möchte, sein Buch zu lesen, um mehr darüber zu lernen, wie der Geist den Körper steuert und beinflusst, könnte dennoch daran interessiert sein, wenigstens über den allseits bekannten — auch von der Schulmedizin anerkannten — Placebo-Effekt etwas dazuzulernen:

Bruce Lipton (S. 135-140, etwas gekürzt)

Jeder Medizinstudent lernt, dass Patienten sich oft schon dann besser fühlen, wenn sie nur annehmen, dass man sie behandelt hat. Dieser Effekt ist erstaunlicher Beweis für die Heilkraft des Körper-Geist-Systems. Für den typischen Schulmediziner grenzt der » doch nur eingebildete « Placebo-Effekt an Quacksalberei oder wird von ihm darauf zurückgeführt, dass der Patient schwach und leicht beinflussbar sei. Medizinische Fakultäten erwähnen den Placebo-Effekt deswegen nur am Rande, um sich so möglichst schnell ihren » wirksameren « Heilmethoden zuwenden zu können.

Ich [ Bruce Lipton ] halte das für einen kapitalen Fehler. Der Placebo-Effekt sollte in der medizinischen Ausbildung eine ganz wichtige Rolle spielen. Man darf die Kraft des Geistes nicht unterschätzen: Sie ist nicht weniger wirksam als Chemikalien und Skalpelle. Die Schulmedizin sollte nicht mehr länger glauben, dass unser Körper dumm und unsere Gesundheit nur mit äußerer Hilfe aufrecht zu erhalten sei.

Der Placebo-Effekt bedarf gründlicher wissenschaftlicher Untersuchung, denn könnte man herausfinden, wie man ihn steuert, wäre er ein höchst effizientes, nebenwirkungsfreies Intrument zur Krankheitsbekämpfung.

Manche Historiker weisen darauf hin, dass der Placebo-Effekt in der Medizin seit jeher eine große Rolle gespielt hat. Das muss schon deswegen so gewesen sein, da die Mediziner ja noch bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts über gar keine wirksamen Methoden verfügten (Krankheiten wurden mit Aderlass behandelt, Wunden mit Arsen, und wenn gar nicht mehr half, kam als "Allheilmittel" Klapperschlangenöl zum Einsatz). Und doch ging es so manchem Patienten selbst nach solcher Behandlung besser — ganz so wie heute, wenn ein Arzt im weißen Kittel seinem Patienten im Brustton der Überzeugung die hohe Wirksamkeit der Pille erklärt, die er verschreibt und die doch nur ein Placebo ist.

Was uns heilt muss also doch in erster Linie unsere Überzeugung sein!

Obgleich die Frage danach, wie Placebos wirken, im Großen und Ganzen von der Schulmedizin ignoriert wird, haben sich in letzter Zeit doch auch ein paar angesehne Wissenschaftler damit beschäftigt. Ihre Ergebnisse legen nahe, dass selbst Scheinoperationen Wirkung zeitigen können:Eine 2002 im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie der Baylor School of Medicine überwachte Patienten, die sich wegen schwerer Knieschmerzen operieren lassen wollten. Der Leiter der Untersuchung, Dr. Bruce Moseley, wollte herausfinden, welche Art von Operation seinen Patienten am besten half. Er ordnete seine Patienten jeweils einer von 3 Gruppen zu:

- Denen aus Gruppe 1 wurde der geschädigte Knorpel abgeschliffen.

- Denen aus Gruppe 2 wurde das Gelenk gespült und so alles Material entfernt, das eine Entzündung verursachen konnte.

- Gruppe 3 aber wurde nur zum Schein operiert: Der Patient wurde betäubt, Moseley machte die 3 Standardeinschnitte und redete und bewegte sich so, als führe er eine Operation durch — er planschte sogar mit etwas Salzwasser, um die Geräusche der Kniewaschung nachzuahmen. Nach 40 Minunten nähte er die Schnitte wieder zu, ganz so, wie er es bei einer gewöhnlichen Operation auch getan hätte.

Alle 3 Gruppen erhielten gleiche postoperative Behandlung, zu der auch ein Gymnastikprogramm gehörte.

Die Ergebnisse waren schockierend:

- Ja, die wirklich operierten Patienten aus Gruppe 1 und 2 erfuhren die erwartete Besserung.

- Der Placebo-Gruppe aber ging es ebenso gut!

Dr. Moseley » wusste «, dass die Knieoperationen helfen würden, und er » wusste «, dass es im Bereich von Operationen kein Placebo-Effekt zu erwarten war — und dennoch war genau der eingetreten!

Im Fernsehen ausgestrahlte Reportagen stellten die erstaunlichen Ergebnisse ausführlich dar. Sie zeigten Mitglieder der Placebo-Gruppe, die nun wandern gingen bzw. Basketball spielten — alles Dinge, die ihnen vor ihrer Scheinoperation unmöglich waren.

Man hat diesen Patienten erst 2 Jahre später mitgeteilt, dass man sie gar nicht operiert hatte. Ein Mitglied dieser Gruppe, Tim Perez, konnte vor der Operation nur mit einem Stock gehen — jetzt aber spielte er mit seinen Enkeln Fußball. Im Interview sagte er: In dieser Welt ist alles möglich, wenn man es sich in den Kopf setzt: Ich weiß jetzt, dass unser Geist Wunder vollbringen kann.

Auch bei der Behandlung anderer Krankheiten, darunter Astma und Parkinson, haben Placebo-Effekte schon starke Wirkung gezeigt. Und bei der Behandlung von Depressionen waren sie gar so effektiv, dass der Psychiater, Walter Brown, Placebo-Pillen als Erstbehandlung für leichte und mittlere Depressionen vorschlug [Brown 1998]. Browns Untersuchungen haben gezeigt, dass die Placebo-Pillen sogar dann funktionierten, wenn die Patienten wussten, dass sie kein wirkstoffhaltiges Medikament erhielten.

Ein weiter Hinweis auf die Macht der Placebos (d.h. die Macht positiven Denkens) findet sich in einem Bericht des amerikanischen Gesundheitsministeriums:Darin steht [ Horgan, 1999 ], dass sich in einer Studie die Hälfte der betrachteten depressiven Patienten nach der Einnahme eines Medikaments besser fühlten, während es bei der Placebo-Kontrillgruppe immerhin noch 32 Prozent waren.

Angesichts solcher Effektivität des Placebo-Effekts ist es nicht erstaunlich, dass die 8.2 Mrd Dollar schwere Antidepressiva-Industrie sich der Kritik stellen muss, dass die Pharmakonzerne die Wirksamkeit ihrer Mittel recht schamlos übertreibt.

Irving Kirsch, ein klinischer Psychologe, hat 2002 festgestellt, dass gemäß klinischer Studien etwa 80 Prozent der Wirkung von Antidepressiva auf den Placebo-Effekt zurückzuführen seien.

Um Zugriff auf die Daten der Untersuchungen zu den meist verkauften Antidepressiva zu bekommen, musste er sich auf die verfassungsrechtlich garabtierte Informationsfreiheit berufen, denn die Gesundheitsbehörden wollten sie herausgeben.

In einem Interview mit dem Discovery Channel sagte Kirsch: Der Unterschied zwischen der Reaktion auf das Medikament und der Reaktion auf das Placebo betrug im Durchschnitt weniger als 2 Punkte auf einer klinischen Skala, die 50 bis 60 Punkte erreicht. Kirsch sah diesen Unterschied als, wie er wörtlich sagte, » klinisch bedeutungslos «.

Eine interessante Tatsache zur Wirksamkeit von Antidepressiva ist auch, dass sie in den klinischen Versuchen im Laufe der Jahre immer besser abschnitten. Diese lässt darauf schließen, dass ihre Wirkung zum Teil auf geschickter Vermarktung beruht (allein auf dem Glauben also, dass sie wirken).

Dass oft nur der Glaube an ihre Wirkung die Wirkung zeitigt, beweist der Fall Janis Schonfeld aus 1997:

Sie nahm an einem Test der Wirksamkeit des Mittels Effexor teil und war absolut verblüfft, als man sie später darüber informierte, dass sie nur ein Placebo bekommen hatte:

Diese Pillen nämlich hatten sie nicht nur von ihrer jahrelangen Depression befreit, die EEGs zeigten auch, dass ihre Großhirnrinde nun viel aktiver war als zuvor [ Leuchter et al., 2002 ]. Zudem hatte Schonfeld während der Behandlung an Übelkeit gelitten, einer bekannten Nebenwirkung von Effexor, über die man sie informiert hatte.

Schonfeld war, nachdem die Ärzte ihr eröffnet hatten, sie habe nur ein Placebo genommen, fest davon überzeugt, dass man sich geirrt haben müsse. Die Wissenschaftler mussten ihren Bericht zweimal überprüfen, bis sie ihnen glaubte.

Zitierte Quellen:

- Kirsch I. et al (2002): The Emperor's New Drugs: An Analysis of Antidepressant Medication Data Submitted to the U.S. Food and Drug Association. Prevention & Treatment, American Phsychological Association 5: Article 23

- Leuchter A.F. et al (2002): Changes in Brain Function of Depressed Subjects During Treatment with Placebo. American Journal of Psychiatry 159(1): 122-129

- Moseley J.B. (2002): A Controlled Trial of Arthroscopic Surgery for Osteoarthritis of the Knee. New England Journal of Medicine 347(2): 81-88

- Horgan J. (1999): Prozac and Other Placebos. The Undiscovered Mind: How the human Brain defies Replication, Medication, and Explanation. New York, The Free Press, pp 102-136

Besonders klar — und durch Messungen der Gehirnströme über jeden Zweifel erhaben — wurde der Placebo-Effekt und die Macht der Überzeugungen nachgewiesen durch ein im Jahr 2014 an der TU München durchgeführtes Expirement:

Prof. Markus Ploner, TU München (2015):

Zwanzig Probanden erhielten zuerst unterschiedlich starke schmerzhafte Laserpulse abwechselnd auf zwei Bereiche auf ihrem Handrücken. Die Wahrnehmung eines jeden Schmerzreizes wurde anschließend mündlich bewertet.

Im weiteren Verlauf des Experiments erhielten sie die gleichen Reize noch einmal mit dem Unterschied, dass vorher beide Bereiche eingecremt wurden. Obwohl beide Cremes ohne Wirkstoff waren, bekamen die Probanden gesagt, dass eine der Cremes eine schmerzlindernde Wirkung habe.

Das Ergebnis: Die Probanden bewerteten die Schmerzen auf dem Hautbereich mit der angeblich schmerzlindernden Creme signifikant schwächer als auf der anderen Hautstelle.

Die Wissenschaftler konnten das auch im Gehirn sichtbar machen: Trotzdem die Probanden die gleichen Schmerzreize erhielten, feuerten die Nervenzellen beim zweiten Durchlauf ein anderes Muster von Signalen.

Wenn der Geist durch p o s i t i v e Suggestion zur Heilung beiträgt, nennt man das den Placebo-Effekt.

Wenn nun aber umgekehrt der Geist durch n e g a t i v e Suggestion die Gesundheit schädigt, spricht man vom Nocebo-Effekt.

Natürlich beruhen beide auf ein und demselben Mechanismus:

Bruce Lipton (S. 140-141, etwas gekürzt)

In der Medizin kann der Nocebo-Effekt ebenso mächtig sein wie der Placebo-Effekt. Wer ins Sprechzimmer eines Arztes spricht, sollte das wissen — und vor allem sollte der Arzt sich dieses Zusammenhangs stets bewusst sein. Wenn er einem Patienten sagt » Sie haben höchstens noch 6 Monate zu leben « (und wenn der ihm glaubt), wird das die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich so kommt, deutlich erhöhen. In der Sendereihe Placebo: Mind over Matter des Discovery Channel von 2003 wird über einige höchst interessante medizinische Fälle berichtet.

Einer dieser Berichte handelte von einem Arzt aus Nashville. Clifton Meador hatte gut 30 Jahre lang den Nocebo-Effekt erforscht und war dabei 1974 auf einen Schuverkäufer inm Ruhestand gestoßen, Sam Londe, bei dem man Speiseröhrenkrebs diagnostiziert hatte — eine Krankheit, die damals als mit Sicherheit tödlich galt. Londes Krebs wurde behandelt, aber unter Medizinern war klar, dass er wiederkehren würde. Daher war niemand überrascht, als Londe wenige Wochen nach der Diagnose starb.Die Autopsie des Toten aber brachte eine große Überraschung: Man fand nur sehr wenig Krebs in seinem Körper, auf keinen Fall genug, um daran zu sterben: In seiner Leber und seiner Lunge fanden sich ein paar Flecken, aber keine überhaupt keine Spur von Speiseröhrenkrebs, der doch für seinen Tod verantwortlich sein sollte. Woran also war Londe gestorben, wenn nicht an Krebs? Starb er, weil er glaubte, dass er sterben würde?

Dieser Fall verfolgte Meador noch drei Jahrzehnte nach Londes Tod. Ich dachte, er hätte Krebs. Er dachte, er hätte Krebs. Jeder um ihn herum dachte das. Haben wir ihm die Hoffnung genommen [und so seinen Tod verursacht]?

Bruce Lipton, (S. 142-143, etwas gekürzt)

Unsere Überzeugungen — seien sie positiv oder negativ — beeinflussen nicht nur unsere Gesundheit, sondern jeden Aspekt unseres Lebens. Henry Ford hatte recht, als er sagte:

Ob du glaubst, du kannst es,

oder ob du denkst, du kannst es nicht

du wirst stets recht behalten.

Unsere Überzeugungen sind wie die Filter vor dem Objektiv einer Kamera — sie verändern unseren Blick auf die Welt, und unsere Biologie passt sich dem an, was wir sehen bzw. zu sehen glauben. Wenn wir anerkennen, dass unsere Überzeugungen solche Anpassung hervorrufen, dass sie also derart mächtig sind, haben wir den Schlüssel gefunden, unser Wohlbefinden in durchaus nennenswertem Umfang zu steuern.

Mit unserer genetischen Veranlagung müssen wir leben — unsere Meinung und Überzeugung aber k ö n n e n wir ändern.

In meinen Vorträgen verteile ich an dieser Stelle rote und grüne Plastikfilter an die Zuhörer. Jeder ist frei, den einen oder anderen zu wählen. Dann bitte ich sie, laut in den Raum zu rufen, ob sie die Bilder, die ich nun an die Wand projeziere, als friedlich oder angsterregend wahrnehmen.

- Wer den roten » Überzeugungsfilter « gewählt hat, wird auf dem Dia das einladende Bild eines Häuschens, Blumen, und einen sonnigen Himmel sehen sowie die Botschaft » Ich lebe in Liebe und Frieden «.

- Wer nun aber durch einen der grünen Filter sieht, wird eine bedrohlichen Himmel, Fledermäuse und Schlangen sowie ein dunkles Haus sehen mit der Aussage » Ich lebe in Angst «.

Es begeistert mich immer wieder, wie aus demselbem in roten und grünen Farben gehaltenen Bild die einen herauslesen » Ich lebe in Liebe und Frieden « während die anderen herauslesen » Ich lebe in Angst «.

Dann bitte ich die Teilnehmer. durch den jeweils anderen Filter zu schauen. Es geht mir darum, zu zeigen, dass wir w ä h l e n können, was wir sehen.

Sie, lieber Zuhörer, können in Frieden oder in Angst leben. Sie h a b e n die Wahl, zu was es kommt.

Wenn Sie sich für ein Leben voller Angst entscheiden, wird Ihre Gesundheit in dem Maße nachlassen, in dem Sie sich als Reaktion darauf hinter einen Schutzpanzer zurückziehen.

Lehrer wie Buddha und Jesus haben uns das schon seit Jahrtausenden erzählt. Jetzt ist es auch für die Wissenschaft nachvollziehbar:

Nicht unsere Gene,

sondern unsere Überzeugung — subjektive Wahrnehmungen — steuern unser Leben.

Leben in diesem Sinne umfasst unsere u n b e w u s s t e n , aber auch all unsere b e w u s s t e n Reaktionen auf unsere Umwelt.

Östliche Philosophie sprach es so aus (war sich aber wohl nicht bewusst, dass man unter den » Gewohnheiten « hier a u c h das zu verstehen hat, was jede einzelne Zelle unseres Körpers sich angewöhnt hat):

Deine Überzeugungen werden deine Gedanken

Deine Gedanken werden deine Worte

Deine Worte werden dein Handeln

Dein Handeln wird zu deinen Gewohnheiten

Deine Gewohnheiten formen deine Werte

Deine Werte werden zu deiner Bestimmung

Beitrag 0-30

Wie Zellen aus quantenchemischer Sicht funktionieren

Aufbau und Funktion biologischer Zellen

Jede Zelle besteht aus zwei wichtigen Teilen:

Die Umweltsignale treffen auf Proteine (sog. Regulationsproteine), die bewirken, dass ein und dasselbe Gen gut 2000 verschiedene Varianten eines Proteins erzeugen kann.

Warum aber will die Zelle denn überhaupt Proteine erzeugen?

Jede Zelle besteht aus 4 Typen großer Moleküle: Polysacchariden (Zucker), Lipiden (Fett), Nukleinsäuren (DNS/RNS) und Proteinen.

Die Zellen brauchen alle, aber am wichtigsten und weit zahlreicher als alle anderen sind die Proteine: Unser Körper braucht etwa 100.000 verschiedene Proteine, um zu funktionieren (kann aber, potentiell, bis zu 25.000 • 2.000 = 50.000.000 verschiedener Varianten davon erzeugen. Wir werden noch sehen, warum.

Jedes Protein ist eine lange Kette wie über Kugelgelenke miteinander verbundener Moleküle, die Aminosäuren sind. Die meisten tragen positive oder negative Ladung, und so bewirken elektromagenische Kräfte, dass sie einander abstoßen oder anziehen, wodurch es dann dazu kommt, dass die gesamte Kette sich biegt und letztlich die Form eines Fadens hat, den man zusammengeknüllt hat. Da die beiden End-Aminosäuren des Fadens negative Ladung haben, sich also abstoßen, haben sie die Tendenz, sich möglichst weit voneinander zu entfernen, so dass die Kette keinen beliebig kompakten zusammengeknüllten Zustand annehmen kann.

Die genaue räumliche Verteilung der Anordnung der Aminosären in der Kette spiegelt einen ausgeglichenen Zustand seiner elekromagnetischen Ladungen wider (eine Art Gleichgewichtszustand des Protein-Moleküls, den die Biologen seine Konformation nennen.

Diese sehr gelenkigen, beweglichen Proteine stellen aufgrund ihrer Bauweise ein noch eindrucksvolleres Wunder dar, die ihre präzisen 3-dimensionalen Formen erlauben jedem Protein, sich mit anderen zu verbinden: Wenn sich Proteine begegnen, sie physisch und energetisch zu einander passen, verbinden sie sich bis schließlich etwas entsteht, das an das Getriebe oder Räderwerk einer alten Taschenuhr erinnert.

Doch zurück zu Zelle, Zellkern und Zellmembran:

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass es U m w e l t s i g n a l e sind, die Protein-Erzeugung anstoßen (indem sie die Regulationsproteine in der Schutzhülle um die DNS beeinflussen, die DNA dann Information an die RNA weiterleitet und deren Gene dann neue Protein-Moleküle erzeugen).

Inzwischen gilt als gesichert, dass ein sehr viel dünnerer Fluss von Information auch in umgekehrter Richtung stattfindet, so dass die RNS gelegentlich auch den genetischen Code, die DNA, umschreiben wird. Howard Temin, der das in den 60-er Jahren entdeckte, wurde zunächst verlacht, bekam aber später den Nobelpreis für eben diese Entdeckung ( der reversiven Transkriptase, wie man das heute nennt ).

Reversive Transkriptase erlangte traurige Berühmtheit, als klar wurde, dass die RNS des AIDS-Virus über diesen Weg die DNS der infizierten Zelle manipuliert.

Genetik beschreibt den Einfluss der DNS, Epigenetik den Einfluss der Umweltsignale auf die Produktion der Proteine.

Da ankommende Umweltsignale durch die Regulationsproteine modifiziert werden, ist jedes neu produzierte Protein-Molekül in der nun konkret entstehenden Variante Funktion aller drei an seiner Produktion beteiligten Instanzen:

Damit wird klar:

Wie ein Körper sich fortentwickelt

bestimmt neben seinen Genen ganz wesentlich auch die U m w e l t , in der er lebt

( d.h. nahezu alles, was daraus mit seinen Zellen in Berührung kommt )

Quelle: Lipton, B. (2006): Intelligente Zellen, Kap. 2 (S. 49-74)

DNS-Moleküle sind fadenförmig und bestehen aus vier stickstoff-haltigen Basen: A, T, C, G = Adenin, Thymin, Cytosin, Guanin. Die Sequenz, in der diese Basen auftreten, bestimmt die Sequenz der Aminosäuren in jedem einzelnen Protein. Zudem sind die DNS-Fäden in Segmente unterteilt, die man Gene nennt: Kopiervorlage für je ein bestimmtes Protein.

Nebenbei: Selbst die erst nach der Jahrtausendwende entstande Literatur zum Umfang des meschlichen Genoms, ist sich keineswegs darüber einig, um wie viele Gene genau es sich denn hierbei eigentlich handelt. Sicher scheint jetzt nur zu sein, dass kaum 25.000 sind (also viel weniger als die rund 150.000, die man noch Mitte der 90-er Jahre erwartet hatte).

Der Nobelpreisträger David Baltimore, einer der weltweit angesehensten Gentechniker überhaupt, schrieb 2001: F a l l s im menschlichen Genom nicht noch viele Gene gibt, die unsere Computer bislang nicht erkennen konnten, müssen wir zugeben, dass wir unsere im Vergleich zu Würmern und Pflanzen zweifellos größere Komplexität nicht durch zusätzliche Gene gewonnen haben ...

Noch erstaunlicher [Bruce Lipton: Intelligente Zellen (2006) S. 64-65]:

Wir müssen daraus wohl schließen, dass die Komplexität und Entwicklungsstufe, die einem biologischen Wesen zugeordnet sind, kaum etwas mit der Zahl G seiner Gene zu tun hat. Allerdings korrespondiert die Zahl B der Basenpaare, die sich in einem Genom finden, auch nicht unbedingt mit der Zahl der Gene: Nach Wikipedia ist

Jede Zelle besteht aus zwei wichtigen Teilen:

- dem Zellkern: Er sicher das Überleben der Zelle.

- und einer Zellmembran, d.h. einer Hülle, die sozusagen das Gehirn der Zelle darstellt: Die Membran empfängt Umweltsignale, so dass jene — mehr oder weniger modifiziert — den Zellkern erreichen und dort zur Produktion von Produktion von Proteinen führen.

Die Umweltsignale treffen auf Proteine (sog. Regulationsproteine), die bewirken, dass ein und dasselbe Gen gut 2000 verschiedene Varianten eines Proteins erzeugen kann.

Warum aber will die Zelle denn überhaupt Proteine erzeugen?

Jede Zelle besteht aus 4 Typen großer Moleküle: Polysacchariden (Zucker), Lipiden (Fett), Nukleinsäuren (DNS/RNS) und Proteinen.

Die Zellen brauchen alle, aber am wichtigsten und weit zahlreicher als alle anderen sind die Proteine: Unser Körper braucht etwa 100.000 verschiedene Proteine, um zu funktionieren (kann aber, potentiell, bis zu 25.000 • 2.000 = 50.000.000 verschiedener Varianten davon erzeugen. Wir werden noch sehen, warum.

Jedes Protein ist eine lange Kette wie über Kugelgelenke miteinander verbundener Moleküle, die Aminosäuren sind. Die meisten tragen positive oder negative Ladung, und so bewirken elektromagenische Kräfte, dass sie einander abstoßen oder anziehen, wodurch es dann dazu kommt, dass die gesamte Kette sich biegt und letztlich die Form eines Fadens hat, den man zusammengeknüllt hat. Da die beiden End-Aminosäuren des Fadens negative Ladung haben, sich also abstoßen, haben sie die Tendenz, sich möglichst weit voneinander zu entfernen, so dass die Kette keinen beliebig kompakten zusammengeknüllten Zustand annehmen kann.

Die genaue räumliche Verteilung der Anordnung der Aminosären in der Kette spiegelt einen ausgeglichenen Zustand seiner elekromagnetischen Ladungen wider (eine Art Gleichgewichtszustand des Protein-Moleküls, den die Biologen seine Konformation nennen.

Diese sehr gelenkigen, beweglichen Proteine stellen aufgrund ihrer Bauweise ein noch eindrucksvolleres Wunder dar, die ihre präzisen 3-dimensionalen Formen erlauben jedem Protein, sich mit anderen zu verbinden: Wenn sich Proteine begegnen, sie physisch und energetisch zu einander passen, verbinden sie sich bis schließlich etwas entsteht, das an das Getriebe oder Räderwerk einer alten Taschenuhr erinnert.

Doch zurück zu Zelle, Zellkern und Zellmembran:

- Wird einer Zelle ihre Membran genommen, ist die Zelle sofort nur noch totes Material.

- Nimmt man ihr jedoch den Zellkern, so kann sie noch bis zu einem Monat weiter Umweltsignale aufnehmen und verarbeiten, stirbt danach aber dennoch, denn ohne Zellkern

- kann sie sich nicht teilen (also fortpflanzen)

- und kann defekt gewordene Proteine auch nicht mehr durch neue ersetzen (denn nur die Gene in der RNA können das, die RNA aber residiert im Zellkern als » Arbeitskopie « der DNA.

- Die DNA wiederum hat man als » Sicherungskopie der Erbinformation « zu sehen. Kopien in diesem Sinne sind logische Kopien, denn chemisch unterscheiden sich DNA und RNA sehr wohl.

- kann sie sich nicht teilen (also fortpflanzen)

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass es U m w e l t s i g n a l e sind, die Protein-Erzeugung anstoßen (indem sie die Regulationsproteine in der Schutzhülle um die DNS beeinflussen, die DNA dann Information an die RNA weiterleitet und deren Gene dann neue Protein-Moleküle erzeugen).

Inzwischen gilt als gesichert, dass ein sehr viel dünnerer Fluss von Information auch in umgekehrter Richtung stattfindet, so dass die RNS gelegentlich auch den genetischen Code, die DNA, umschreiben wird. Howard Temin, der das in den 60-er Jahren entdeckte, wurde zunächst verlacht, bekam aber später den Nobelpreis für eben diese Entdeckung ( der reversiven Transkriptase, wie man das heute nennt ).

Reversive Transkriptase erlangte traurige Berühmtheit, als klar wurde, dass die RNS des AIDS-Virus über diesen Weg die DNS der infizierten Zelle manipuliert.

Genetik beschreibt den Einfluss der DNS, Epigenetik den Einfluss der Umweltsignale auf die Produktion der Proteine.

Da ankommende Umweltsignale durch die Regulationsproteine modifiziert werden, ist jedes neu produzierte Protein-Molekül in der nun konkret entstehenden Variante Funktion aller drei an seiner Produktion beteiligten Instanzen:

- dem ankommenden Signal (das ein Molekül oder ein Boson sein kann),

- dem Regulationsprotein (das mit dem Signal kollidiert) und

- dem Gen (das zusammen mit dem neuen Zustand des Regulationsproteins zur Bildung des Proteins führt, welches die Zelle weiter entwickelt).

Damit wird klar:

bestimmt neben seinen Genen ganz wesentlich auch die U m w e l t , in der er lebt

( d.h. nahezu alles, was daraus mit seinen Zellen in Berührung kommt )

Quelle: Lipton, B. (2006): Intelligente Zellen, Kap. 2 (S. 49-74)

DNS-Moleküle sind fadenförmig und bestehen aus vier stickstoff-haltigen Basen: A, T, C, G = Adenin, Thymin, Cytosin, Guanin. Die Sequenz, in der diese Basen auftreten, bestimmt die Sequenz der Aminosäuren in jedem einzelnen Protein. Zudem sind die DNS-Fäden in Segmente unterteilt, die man Gene nennt: Kopiervorlage für je ein bestimmtes Protein.

Nebenbei: Selbst die erst nach der Jahrtausendwende entstande Literatur zum Umfang des meschlichen Genoms, ist sich keineswegs darüber einig, um wie viele Gene genau es sich denn hierbei eigentlich handelt. Sicher scheint jetzt nur zu sein, dass kaum 25.000 sind (also viel weniger als die rund 150.000, die man noch Mitte der 90-er Jahre erwartet hatte).

Der Nobelpreisträger David Baltimore, einer der weltweit angesehensten Gentechniker überhaupt, schrieb 2001: F a l l s im menschlichen Genom nicht noch viele Gene gibt, die unsere Computer bislang nicht erkennen konnten, müssen wir zugeben, dass wir unsere im Vergleich zu Würmern und Pflanzen zweifellos größere Komplexität nicht durch zusätzliche Gene gewonnen haben ...

Noch erstaunlicher [Bruce Lipton: Intelligente Zellen (2006) S. 64-65]:

- Der primitive Fadenwurm — der ein aus exakt 969 Zellen bestehender, schnell wachsender, sich rasch vermehrender Organismus mit einem Gehirn aus nur etwa 300 Zellen ist —

verfügt über ein Genom aus etwa 24.000 Genen.

- Die Fruchtfliege aber, die einen weit weniger primitiven Organismus darstellt, hat ein nur halb so umfangreiches Genom.

Wir müssen daraus wohl schließen, dass die Komplexität und Entwicklungsstufe, die einem biologischen Wesen zugeordnet sind, kaum etwas mit der Zahl G seiner Gene zu tun hat. Allerdings korrespondiert die Zahl B der Basenpaare, die sich in einem Genom finden, auch nicht unbedingt mit der Zahl der Gene: Nach Wikipedia ist

- ( G, B ) = ( 30.907, 200.000.000 ) beim gemeinen Wasserfloh, aber

- ( G, B ) = ( 22.500, 3.000.000.000 ) beim Menschen

Beitrag 0-25

Wie es zu biologischer Intelligenz, Leben und Bewusstsein kommt

Wie es zu biologischer Intelligenz, Leben und Bewusstsein kommt

In seinem Buch Intelligente Zellen — Wie Erfahrungen unsere Gene steuern beschreibt der Zellbiologe Bruce Lipton

Lipton skizziert dann auch, wie es zu Leben, Bewusstsein, Gehirn und zunehmend mehr Intelligenz kommt:

Wirklich ü b e r z e u g t zu sein ist wichtig,

denn nur rein formal positiv zu denken — darauf weist Lipton auch hin — reicht nicht:

In seinem Buch Intelligente Zellen — Wie Erfahrungen unsere Gene steuern beschreibt der Zellbiologe Bruce Lipton

- welche Art von Intelligenz allein schon jeder einzelnen Zelle biologischer Wesen innewohnt,

- nach welchem Prinzip sie funktioniert

- und auch, dass die Natur sie nicht im Zellkern, sondern in der Zellmembran implementiert:

Lipton skizziert dann auch, wie es zu Leben, Bewusstsein, Gehirn und zunehmend mehr Intelligenz kommt:

Bruce Lipton (S. 126-129, etwas gekürzt)

In den vorangehenden Kapiteln wurde gezeigt,

- dass schon die Membran jeder Zelle gewisse Intelligenz enthält,

- dass die Membran nach Struktur und Funktionsweise einem Computer-Chip vergleichbar ist

- und wie die Funktionen der Zellen infolge molekularer Bewegungen des "Protein-Gewebes" aufgerufen werden.

Die Bewegung der Protein-Bausteine wird durch Umweltsignale ausgelöst, wobei die Umweltsignal-Stoffe (aus der Umgebung der Zelle kommend) sich mit den in der Zelle existierenden verhaltenserzeugenden zytoplasmischen Proteinen an der Zellmembran treffen: Die Membran empfängt Reize und erzeugt in Reaktion auf jedes solche Signal eine angemessene lebenserhaltende zelluläre Reaktion. In diesem Sinne kann die Zellmembran als » Gehirn « der Zelle gesehen werden, dessen physikalische Untereinheiten die integralen Rezeptor- und Effektor-Proteine der Membran sind (IMPs).

Wo ein Rezeptor-Protein R einen Reiz an ein Effektor-Protein E weiterleitet, startet das einen reaktionserzeugenden Protein-Prozess.

Jede Zelle reagiert auf in dieser Weise auf eine Vielzahl grundlegender » Wahrnehmungen « in ihrer Welt. Sie bemerkt z.B. die Anwesenheit von Kalium, Calcium, Sauerstoff, Glukose, Histamin, Östrogen, Gift, Licht oder was auch immer für sie einen Reiz darstellen kann.

Die gleichzeitige Reaktion zehntausender solch reflexiver Wahrnehmungsschalter in der Membran, deren jeder einem bestimmten Umweltsignal zugeordnet ist, erzeugen gemeinsam das komplexe Verhalten einer lebenden Zelle.

Während der ersten 3 Milliarden Jahre des Lebens auf unserem Planeten bestand die Biospähre nur aus freilebenden Einzellern wie Bakterien, Algen und Protozäen. Traditionell betrachten wir diese Lebensformen als Einzelwesen, doch inzwischen weiß man, dass individuelle Zellen bestimmte Signalmoleküle freisetzen können, die das Verhalten anderer Organismen beeinflussen. Dies führt zu einem koordinierten Verhalten einer verstreuten Population einzelliger Organismen. Derartige Bildung primitiver Gemeinschaften verbesserte die Überlebenschancen der Einzeller.

Die einzelligen Schleimpilz-Amöben sind gutes Beispiel dafür, wie Signalmoleküle zur Bildung einer Gemeinschaft führen: Sie leben vereinzelt im Boden und suchen nach Nahrung. Wenn jene aufgebraucht ist, erzeugen diese Einzeller einen Überschuss eines Stoffwechselproduktes namens cAMP, das sie an ihre Umgebung abgeben. Wenn diese freigesestzen Moleküle sich mit cAMP-Rezeptoren anderer Schleimpilz-Amöben verbinden, erzeugt es in ihnen ein Aggregationsverhalten, so dass ein mehrzelliger Körper (Fruchtkörper genannt) entsteht. Er stellt das Reproduktionsstadium des Schleimpilzes dar.

Während der Hungerperiode teilen die alternden Zellen ihre DNS miteinander und erzeugen eine nächste Generation. Die jungen Amöben überdauern zunächst als inaltive Sporen. Sobald es aber wieder Nahrung gibt, bilden die Nahrungsmoleküle das Signal der Aktivierung und eine neue Population von Einzellern beginnt ihr Dasein.

Mir geht es hier vor allem darum, dass einzellige Organismen in einer Gemeinschaft leben, in der sie ihre » Wahrnehmung « einander mitteilen und ihr Verhalten koordinieren, indem sie Signalmoleküle freisetzen. Das cAMP war eine der evolutionär frühesten Formen eines regulativen, verhaltensgesteuerten Sekrets.

Lange Zeit nahm man an, die grundlegenden menschlichen Signalmoleküle (allen voran Hormone, Neuropeptide, Zytikine und Wachstumsfaktoren) seinen erst im Zuge der Bildung mehrzelliger Lebensformen entstanden. Die jüngste Forschung aber hat gezeigt, dass sich schon die Einzeller in den frühesten Stufen der Evolution solcher Botenstoffe bedienten.

Im Laufe der Evolution maximierten die Zellen die Zahl der Wahrnehmungsproteine (der IMPs) in der Membran: Um mehr wahrzunehmen und damit die Wahrscheinlichkeit ihres Überlebens zu erhöhen, sammelten sich die Zellen zunächst in Form von Kolonien und später in Form hochorganisierter Zellverbände (die dann Organe und Gewebe des Körpers bilden). In gemeinschaftlichen Organisationsformen kommt es zur Spezialisierung der Zellen: Die intelligente Informationsverarbeitung der Zellmembran wird von den spezialisierten Zellen des Nerven- und des Immunsystems übernommen.

Erst vor etwa 700 Millionen Jahren erkannten die Zellen einen Vorteil darin, sich zu eng geknüpften mehrzelligen Gemeinschaften zusammenzuschließen, die wir als Pflanzen und Tiere bezeichnen. Die koordinierenden Signalmoleküle der freilebenden Einzeller behielten auch in diesen Gemeinschaften ihre Funktion und Rolle. Die Zellgemeinschaften aber konnten — durch Regulierung des Freisetzens und der Verteilung dieser steuernden Signalmoleküle — ihre Funktionen koordinieren und so als e i n Wesen agieren.

In Mehrzellern, die noch kein Nervensystem ausgebildet haben, implementieren die Signalmoleküle eine Art elementares "Denken", indem sie Information zwischen den Zellen transportieren. Nur in solchen Organismen nimmt noch wirklich j e d e Zelle sämtliche Reize der Umgebung wahr und reagiert darauf zielgerichtet.

Als die Zellgemeinschaften aber größer und komplexer wurden, musste eine neue Lösung gefunden werden: In zunehmend komplexeren Zellverbänden kann nicht jede Zelle einfach tun und lassen, was sie will — wirklich funktionieren kann die Gemeinschaft nur, wenn sich alle Beteiligten auf einen gemeinsamen Plan einlassen. Ein Grund hierfür ist, dass jede Zelle nur wahrnehmen kann, was in ihrer unmittelbaren Umgebung an Reizen vorhanden ist, sie hat keine Wahrnehmung dessen, was weiter entfernt oder gar außerhalb des Organismus abspielt. Die komplexen Verhaltenkontrollen, die ein mehrzelliger Organismus braucht, mussten Aufgabe zentraler Informationsverarbeitung werden. Dies führte zu einer Spezialisierung, die schuf, was man heute Nervenzellen nennt.

Auch entstand eine zentrale Verarbeitungsstelle: das Gehirn. Es erhielt höchste Wahrnehmungsautorität: Jede Zelle muss sich ihr beugen.

Dieser wichtige Punkt sollte berücksichtigt werden, wenn wir die Zellen unserer Organe und Gewebe für unseren Gesundheitszustand verantwortlich machen. Er erklärt, warum positives oder negatives Denken unsere Gesundheit fördern oder zerstören kann ( Placebo- und Nocebo-Effekt ).

In höheren, bewussteren Lebensformen entwickelt das Gehirn eine Spezialisierung, die es dem Organismus ermöglicht, sich auf seine regulatorischen Signale einzuschwingen. Dieses sog. limbische System übersetzt die chemischen Kommunikationssignale in Empfindungen, die von wirklich allen Zellen der Gemeinschaft wahrgenommen werden.

Wegen seiner Fähigkeit, den Fluss aller verhaltensregulierenden Signale in der Zellgemeinschaft zu koordinieren, war das limbische System ein großer evolutionärer Fortschritt. Je effizienter sich das innere Signalsystem machte, desto größer konnte das Gehirn werden. Auch entwickelten die mehrzelligen Organismen immer mehr Zellen, die auf eine zunehmend größer werdende Zahl aus der Umwelt kommender Nachrichten reagieren konnten.

Eine einzelne Zelle kann nur auf einfache sensorische Nachrichten (wie etwa rot, rund, aromatisch, etc.) reagieren. Erst die zusätzliche Geisteskraft vielzelliger Lebewesen ist in der Lage, diese einfachen Empfindungen zu solchen höherer Komplexität zusammenzusetzen (um z.B. einen Apfel als solchen zu erkennen).

Evolutionär erlerntes, grundlegendes Reflexverhalten wird durch genetisch festgelegte Instinkte an die Nachkommen vererbt. Die Evolution des Gehirns mit seiner zunehmenden Anzahl von Neuralzellen bot dem Organismus die Chance, sich nicht nur auf instinktives Verhalten zu verlassen, sondern auch aus Lebenserfahrung zu lernen. Neues Reflexverhalten entsteht durch Konditionierung. Das klassische Beispiel dafür sind Hunde, denen Pawlow beibrachte, beim Klingeln einer Glocke zu geifern, da sie gelernt hatten, dass solches Klingeln die unmittelbar bevorstehende Ankunft von Futter bedeutete. Dies war ein eindeutig unbewusstes, erlerntes Reflexverhalten.Konditionierte Verhaltensweisen können so anspruchsvoll sein, wie sie wollen: Man braucht dabei dennoch n i c h t zu denken, denn die neuralen Verbindungen sind durch einen vorausgegangenen Lernprozess » fest verdrahtet «, so dass immer gleiche Reaktion sichergestellt ist.

- Es gibt sehr einfache Reflexverhalten (wie etwa das Ausschlagen des Beines, wenn das Reflexhämmerchen aufs Knie schlägt),

- aber auch außerst komplexes Reflexverhalten (dann etwa, wenn wir mit 100 km/h bei dichtem Verkehr über die Autobahn fahren und gleichzeitig tief in Gedanken oder tief in ein Gespräch verwickelt sind).

Man nennt solche Reaktionsmuster » Gewohnheiten «.

Bei niedrigen Tieren dient das gesamte Gehirn der rein gewohnheitsmäßigen Reaktion auf Reize. Pawlows Hunde sabbern reflexartig, nicht absichtlich.

Das Unterbewusstsein handelt i m m e r reflexartig: Es unterliegt nicht der Vernunft oder dem Denken.

Menschen und höher entwickelte Tiere haben einen besonderen Bereich des Gehirns entwickelt, mit dem sie denken, planen und b e w u s s t e Entscheidungen treffen können: die vordere Großhirnrinde. Sie ist offenbar auch der Sitz des selbst-bewussten Denkvermögens — eine Art Sinnesorgan, mit dem wir uns selbst beobachten, unsere Gefühle überwachen können und auf langfristige Erinnerungen zurückgreifen können.

Die Fähigkeit des Bewusstseins, die vorprogrammierte Verhaltensweisen des Unterbewusstseins zu überschreiben, ist Grundlage unseres freien Willens.

Wenigstens beim Menschen ist die Lernfähigkeit des Gehirns so weit entwickelt, dass wir Wahrnehmungen — statt sie selbst zu erkennen — auch von unseren Lehrern übernehmen können. Sie verankern sich in unserem Gehirn und werden zu unser eigenen » Wahrheit «. Doch was, wenn unser Lehrer im Irrtum war (wir also mit Fehlinformation gefüttert werden)? Nun: Das Unterbewusstsein reagiert auf Reize gemäß seiner Programmierung und ist nicht in der Lage, sich über langfristige Konsequenzen Gedanken zu machen. Es arbeitet, wie eine Maschine. Unsere von anderen übernommene Fehleinschätzung zu überprüfen sieht es nicht vor. Und so kommt es, dass wir uns in manchen Dingen immer wieder unangemessen verhalten.

Kurz: Unsere Reaktionen auf Umweltreize werden durch unsere Wahrnehmungen gesteuert, doch nicht alle unserer » Wahrnehmungen « sind zutreffend. Daher wäre es richtiger, die steuernde » Wahrnehmung « eine Überzeugung zu nennen:

Was uns steuert, sind demnach Ü b e r z e u g u n g e n .

denn nur rein formal positiv zu denken — darauf weist Lipton auch hin — reicht nicht:

Lipton (S. 166-171, etwas gestrafft)

Die Evolution der höheren Säugetiere hat eine Wahrnehmungsebene hervorgebracht, die wir Selbstbewusstsein nennen. Sie stellt einen wichtigen evolutionären Fortschritt dar, denn unterbewusstes Denken (sozusagen unser » Autopilot «) ist fest konfiguriert, wohingegen unser bewusstes Denken (vergleichbar mit maunueller Steuerung eines Autos) sich dynamisch, d.h. von Fall zu Fall neu, konfiguriert. Wichtige Folge hiervon ist, dass

- bewusstes Denken pro Sekunde nur etwa 40 von außen kommende Reize verarbeiten kann,

- wohingegen unser Unterbewusstsein bis zu 20 Millionen pro Sekunde verarbeitet (als etwa 500.000 mal schneller ist).

Die beiden Arten unseres Denkens arbeiten unabhängig voneinander, was zur Folge hat, dass sich bewusstes Denken auf etwas konzentrieren kann (wie etwa auf die Party, zu der Sie am Freitag gehen wollen), während gleichzeitig Ihr Unterbewusstsein dafür sorgt, dass Sie Ihr Auto auch in dichtem Verkehr sicher und unfallfrei steuern.

Nur das b e w u s s t e D e n k e n verfügt über die Möglichkeit, auf Umwelteinflüsse auch kreativ zu reagieren. Insbesondere kann es durch Selbstreflexion sein Verhalten beobachten, während es abläuft, und es kann vorprogrammiertes Verhalten unterbrechen und neue Reaktionen entwickeln. Dieser Fähigkeit wegen ist bewusstes Denken die Quelle unseres freien Willens.

Beide Denkarten zusammen sind ein wirklich phänomenales Gespann: Das bewusste Denken ist unser Selbst, die Quelle unserer Kreativität und unseres freien Willens. Doch wer kümmert sich in der Zwischenzeit um das Tagesgeschäft? Das Unterbewusstsein. Und wie geht es diesen Geschäften nach? Genau so, wie es programmiert wurde.

Das Verhalten, das unser Unterbewusstsein an den Tag legt, entspricht nicht immer unseren Zielen, denn die meisten unserer grundlegenden Verhaltensweisen wurden durch die Beobachtung, vor allem auch durch die u n b e w u s s t e (nicht willensgesteuerte) Beobachtung anderer Menschen programmiert. Dies ist der Grund, warum viele Menschen überrascht sind, wenn sie hören, dass sie » genau so, wie ihre Mutter oder ihr Vater « reagieren (wie die Menschen also, durch deren Vorbild sie programmiert wurden). Die Vergeblichkeit unseres Kampfes mit unserem Unterbewusstsein ist eine schwierige Botschaft, denn die meisten von uns haben schon früh gelernt, dass ein starker Wille etwas Bewunderswertes ist. Also versuchen wir immer wieder, unser unbewusstes Programm zu überrumpfen. Diese Bemühungen aber treffen auf Widerstand, da die Zellen verpflichtet sind, dem unterbewussten Programm zu gehorchen.

Der Kampf unseres bewussten Willens gegen die uns unbewusste Programmierung kann zu ernsten neurologischen Störungen führen.Im auf einer wahren Geschichte beruhenden Film Shine wird das thematisiert: Der australische Konzertpianist David Helfgott trotzt seinem Vater, indem er nach London geht, um Musik zu studieren. Sein Vater aber — ein Holocaust-Überlebender — hat das Unterbewusstsein seines Sohnes dahingehend programmiert, dass die Welt ein unsicherer Ort sei, der lebensgefährlich sein kann. Der Vater besteht deswegen darauf, dass es am sichersten sei, möglichst nahe bei der Familie zu bleiben. Helfgott aber, der wusste, dass er das Zeug zu einem großartigen Pianisten hatte, versuchte sich vom Vater zu lösen, um seinen Traum wahr zu machen.

Zu den konventionellen Methoden, mit destruktivem Verhalten umzugehen, gehören Medikamente und Gesprächstherapien. Neuere Ansätze legen uns nahe, unsere Programmierung zu ändern, weil man erkannt hat, dass dem unterbewussten Tonband mit Vernunft nicht beizukommen ist. Diese Methoden bauen auf Erkentnissen der Quantenphysik auf und lassen sich unter dem Begriff Energetische Psychiologie zusammenfassen, ein aufkeimendes neues Feld, das auf der Neuen Biologie beruht.

In London spielt Helfgott in einem öffentlichen Musikwettbewerb das besonders schwierige Dritte Klavierkonzert von Rachmaninow. Der Film zeigt den Konflikt zwischen seinem bewussten Denken (das erfolgreich sein will) und seinem Unterbewusstsein (das es für lebengefährlich hält, sichtbar und bekannt zu werden). Helfgotts Bewusstsein erzwingt sich die Kontrolle, bis er — nun schweißüberströmt — den letzten Ton gespielt hat. Dann wird er ohnmächtig, weil ihn der Kampf mit seiner unbewussten Programmierung zu viel Energie gekostet hat. Sein Sieg über sein Unterbewusstsein kostet ihn einen hohen Preis: Als er wieder zu sich kommt, ist er geistesgestört.

Lipton (S. 126-126, nur der Hauptgedanke)

Bevor ich mich weiter über die unglaubliche Kraft unserer Gedanken und meine Studien über die Zusammenhänge zwischen Körper und Geist auslasse, möchte ich noch eines klarstellen:

Ich bin keineswegs der Meinung, dass positives Denken immer körperliche Heilung bringt. Um Kontrolle über seinen Körper und sein Leben zu haben, bedarf es positiver Ü b e r z e u g u n g . Wenn Menschen bewusst nur so tun, als dächten sie positiv, schwächen sie sich dadurch eher, da ihnen dann ja bewusst ist, dass sie alle Möglichkeiten, Verbesserung ihres Lebens zu erreichen, erschöpft haben.

Da das Unterbewusstsein nun aber etwa 500.000 mal mehr neurologische Verarbeitungskapazität hat als das Bewusstsein, muss uns klar sein, welches der beiden Programme gewinnen wird: auf jeden Fall unser Unterbewusstsein (bei nur scheinbar positivem Denken also der Nocebo-Effekt ).

Beitrag 0-27

Wie auch Geist den Körper steuert — und sich dabei durchsetzen kann

Wie das zentrale Nervensystem die Reaktion der Körperzellen auf Umweltreize korrigieren kann

kurz:

Wie der Geist den Körper steuert

BruceLipton erklärt es so:

Referenzierter Forschungsbericht:

kurz:

Wie der Geist den Körper steuert

Bruce

Lipton (S. 134-135, gekürzt)

Die Erkenntnis, dass tiefe Überzeugungen Einfluss auf die Steuerung biologischer Prozesse nehmen, gewann ich aufgrund meiner Studien mit geklonten Endothelialzellen (Zellen aus der Innenwand der Blutgefäße): Die Zellen meiner Kulturen veränderten ihr Verhalten in Abhängigkeit der aus ihrer Umwelt kommenden Reize:

- Wenn ich den Zellen Nährstoffe gab, bewegten sie sich darauf zu.

- Wenn ich aber ihre Umgebung vergiftete, zogen die Zellen sich von diesem Reiz zurück, so als ob sie diese Moleküle fürchteten.

Meine Forschung konzentrierte sich auf die » Wahrnehmungsschalter « in der Membran der Zellen, die den Übergang vom einen zum anderen Verhalten steuern. Der wichtigste Schalter, mit dem ich mich befasste, hat einen Protein-Rezeptor, der auf Histamin reagiert (das der Körper als eine Art Alarmsystem einsetzt). Ich fand zwei Arten von Schaltern, H1 und H2, die auf das gleiche Histaminsignal reagieren:

- Wenn aktiviert, rufen die H1-Schalter eine Schutzreaktion hervor ähnlich der der Zellen in den Kulturschalen mit vergifteter Umgebung.

- Die H2-Histamin-Rezeptoren aber rufen einen Wachstumsimpuls hervor.

Nun ist es aber so, dass das Signal Adrenalin, mit dem der Körper auf allgemeine Notsituationen reagiert, ebenfalls zwei verschiedene, dieses Signal erkennende Rezeptoren hat: Alpha und Beta genannt. Die Andrealin-Rezeptoren führten zum gleichen Zellverhalten wie es bei den Histamin-Rezeptoren zustande kam:

- Wenn in einem IMP-Schalter ein Alpha-Adrenalin-Rezeptor sitzt, löst die Anwesenheit von Adrenalin eine Schutzreaktion aus.

- Wenn dort aber eine Beta-Andrealin-Rezeptor sitzt, aktiviert das gleiche Signal eine Wachstumsreaktion [ Lipton, Bensch, et al, 1992 ].

Wirklich aufregend aber wurde es, als ich meinen Zellkulturen gleichzeitig Histamin u n d Adrenalin zufügte: Ich konnte feststellen, dass die Adrenalinsignale (die im Körper vom Zentralnervensystem freigesetzt werden) stärker sind als die lokal freigesetzten Histaminsignale. Mit anderen Worten: Die Zellen in unserem Körper sind unterschiedlich einflussreich, wenn es darum geht, auf Signale zu reagieren.

Ich fand diese Beobachtung äußerst aufregend, da ich sie so interpretiere, dass der Geist — über das Adrenalin des zentralen Nervensystems — stärkerer Wirkung fähig ist als der Körper, dem das lokale Histaminsignal entspricht.

Ich wollte die Konsequenzen dieser Entdeckung in meinem Forschungsbericht erläutern, doch meine Kollegen traf fast der Schlag angesichts der Vorstellung, dass in einem zellbiologischen Bericht etwas über die Beziehung zwischen Geist und Körper stehen sollte. Sie wollten es nicht, da der Geist kein anerkanntes biologisches Modell abgibt. Biologen sind Newtonianer: Für sie zählt nur, was aus Materie besteht. Also fügte ich nur einen kryptischen Kommentar über die Bedeutung dieser Studie hinzu, ohne zu erklären, worin die Bedeutung zu sehen ist.

Mein Standpunkt: Die herkömmliche Überzeugung der Biologen, dass Geist — als örtlich scheinbar nicht lokalisierbare Energie — keine Wirkung auf Materie haben könne, ist eine erlernte Überzeugung, die nicht mehr haltbar erscheint für jeden, der die Erkenntnisse der Quantenphysik ernst nimmt. Biologen und Schulmediziner weigern sich noch, das zur Kenntnis zu nehmen.

Referenzierter Forschungsbericht:

- Lipton, Bensch, et al. (1992): Histamine-modulated Transdifferentiation of Dermal Microvascular Endothelial Cells, Experimental Cell Research 199: 279-291

Beitrag 0-29

Über die — derzeit wahrscheinlichste — wahre Natur aller biologischen Organismen

Zur wahren Natur aller biologischen Wesen

Wie sich aus durch

Hieraus folgt, dass dieses Wesen

Warum man von der Gültigkeit der ersten beiden dieser Aussagen ausgehen sollte sollte, wird gut erklärt auf Seite » Bruce Liptons Erkenntnisse und seine Schlussfolgerung daraus «.

Die dritte Eigenschaft aber wäre dann einfach nur triviale Folgerung gut gesicherter quantenphysikalischer Erkenntnisse nämlich:

Wichtige Folgerung aus all dem wäre dann auch, dass biologische Organismen, wirklich g e n a u betrachtet, kaum zueinander disjunkt sein können (aber auch das wissen wir ja schon: Wir brauchen da ja nur an uns selbst und an alle in unserem Körper lebenden Bakterien und/oder Viren zu denken, von einzelnen körpereigenen Zellen mal ganz abgesehen).

Wer Bruce Liptons Buch Intelligente Zellen gelesen hat, wird dann auch nicht mehr erstaunt darüber sein, dass jede Gemeinschaft biologischer Organismen — etwa die Gemeinschaft sämtlicher auf dieser Erde lebenden Menschen — ebenfalls biologischer Organismus im angenommenen Sinne ist. Kein Wunder also, dass die Evolution dieser speziellen Gemeinschaft durch die gleichen Naturgesetze getrieben wird, wie schon lange vor ihr (und natürlich auch jetzt noch) die Evolution großer biologischer Zellverbände ganz allgemein.

Wie sich aus durch

- Hans-Peter Dürr (dem Quantenphysiker)

- Rupert Sheldrake (dem Biologen und Verhaltensforscher) sowie

- Bruce Lipton (dem Zellbiologen)

Hieraus folgt, dass dieses Wesen

- wenigstens in seinen nicht-materiellen Teilen weit länger existieren kann als sein Körper,

- es in ganz extremen Ausnahmefällen sogar mehrfach mit gleicher biologischer Identität in körperliche Existenz hineingeboren werden kann

- vor allem aber, dass es — wie schwach auch immer — über das gesamte Universum hinweg verteilt existieren kann.

Warum man von der Gültigkeit der ersten beiden dieser Aussagen ausgehen sollte sollte, wird gut erklärt auf Seite » Bruce Liptons Erkenntnisse und seine Schlussfolgerung daraus «.

Die dritte Eigenschaft aber wäre dann einfach nur triviale Folgerung gut gesicherter quantenphysikalischer Erkenntnisse nämlich:

- Jede Welle breitet sich um die Stelle herum, an der sie erzeugt wurde, mit Lichtgeschwindigkeit kugelförmig ins gesamte Universum aus.

- Wellenpakete, unter denen man ja die Summe sehr vieler Wellen versteht,

haben i.A. nur an einer einzigen, stark lokalisierten Stelle im Universum wesentlich von Null verschiedenen Wert.

- Dies impliziert, dass auch n u r dort eine irgendwie nennenswerte Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass dieses Paket von Wellen — das Wesen also, von dem wir sprechen — mit anderen Wellenpaketen so kollidiert, dass es zum Zeitpunkt dieser Kollision beobachtet und durch sie modifiziert wird.

Wichtige Folgerung aus all dem wäre dann auch, dass biologische Organismen, wirklich g e n a u betrachtet, kaum zueinander disjunkt sein können (aber auch das wissen wir ja schon: Wir brauchen da ja nur an uns selbst und an alle in unserem Körper lebenden Bakterien und/oder Viren zu denken, von einzelnen körpereigenen Zellen mal ganz abgesehen).

Wer Bruce Liptons Buch Intelligente Zellen gelesen hat, wird dann auch nicht mehr erstaunt darüber sein, dass jede Gemeinschaft biologischer Organismen — etwa die Gemeinschaft sämtlicher auf dieser Erde lebenden Menschen — ebenfalls biologischer Organismus im angenommenen Sinne ist. Kein Wunder also, dass die Evolution dieser speziellen Gemeinschaft durch die gleichen Naturgesetze getrieben wird, wie schon lange vor ihr (und natürlich auch jetzt noch) die Evolution großer biologischer Zellverbände ganz allgemein.

Beitrag 0-127

Wie Genomvergleich uns den Weg der Evolution zu zeigen in der Lage ist

Was Genom-Vergleich uns zeigt

Seitdem der Mensch gelernt hat, sein eigenes Genom — ja sogar das Genom aller Lebewesen — zu kartieren, lässt sich durch den Vergleich der Genome auch der lange Weg der Evolution recht gut nachverfolgen.

Darwin (der Mitte des 19. Jahrhunderts lebte), hatte noch keine Möglichkeit, herauszufinden, über welchen Mechanismus Evolution durch Selektion möglich wird. Wir aber sehen heute, dass die Varianten, die er postulierte, durch natürlich auftretende Mutationen der DNA bewerkstelligt werden.

Die meisten Mutationen treten in unwichtigen Teilen des Genoms auf und haben daher wenig oder gar keine Auswirkung. Der Grund hierfür: Mutationen in den wichtigeren Teilen des Genoms sind i.A. schädigend und werden schnell aussortiert, da sie die Fähigkeit zur Reproduktion beeinträchtigen.

Zu seltenen Gelegenheiten aber tritt eine Mutation auf, die einen leichten selektiven Vorteil bedeutet. Diese neue "Schreibweise" der DNA wird dann eine geringfügig höherer Wahrscheinlichkeit haben, an die Nachkommen weiter gegeben zu werden. Über sehr lange Zeiträume hinweg kann sie sich dann in allen Mitgliedern der Spezies durchsetzen und schließlich zu größeren Veränderungen der einen oder anderen biologischen Funktion führen.

Genomvergleich führt zur Erkenntnis, dass jedes Paar von Arten einen gemeinsamen Vorfahren hat, beispielsweise der Mensch und die Maus, deren Genome heute mit besonders hoher Genauigkeit bestimmt sind:

Die der Spezies Mensch am nächsten verwandten Arten sind Schimpansen (gefolgt von Orang-Utan und Makake): Die Genome von Schimpanse und Mensch sind, von Junk DNA mal abgesehen, zu 96% gleich. Man lese dazu auch die Meldung: Nur der Mensch verfügt über ein spezielles Gen, das nach Meinung der Forscher dafür verantwortlich sein könnte, dass wir sprechen können. Es sorgt für die Produktion einer speziellen Nukleinsäure, der sogenannten microRNA miR-941.

In diesem Zusammenhang ist interessant:

Populationsgenetiker, die mit mathematischen Methoden die Geschichte von Tier, Pflanzen- und Bakterien-Populationen rekonstruieren, glauben durch Genomvergleich erkannt zu haben, dass sich alle heute lebenden Menschen auf eine gemeinsame Gruppe von Vorfahren zurückführen lassen, die aus nur etwa 10.000 Personen bestand und vor 100.000 bis 150.000 Jahren gelebt haben muss.

Dies passt zu fossilen Befunden, die zu zeigen scheinen, dass der Aufenthaltsort dieser unserer Vorfahren Ostafrika war.

Quelle: Francis S. Collins: Gott und die Gene (2006), S. 100-114.

Ganz erstaunlich ist auch, dass die Komplexität des Genoms stark unterschiedlicher Spezien keineswegs der Komplexität ihrer durch uns beobachtbaren typischen Eigenschaften entspricht. Hier einige Beispiele:

Seit 2016 denkt man Hinweise darauf zu haben, dass alles irdische Leben einen gemeinsamen Vorfahren hat.

Seitdem der Mensch gelernt hat, sein eigenes Genom — ja sogar das Genom aller Lebewesen — zu kartieren, lässt sich durch den Vergleich der Genome auch der lange Weg der Evolution recht gut nachverfolgen.

Darwin (der Mitte des 19. Jahrhunderts lebte), hatte noch keine Möglichkeit, herauszufinden, über welchen Mechanismus Evolution durch Selektion möglich wird. Wir aber sehen heute, dass die Varianten, die er postulierte, durch natürlich auftretende Mutationen der DNA bewerkstelligt werden.

-

Sie treten schätzungsweise mit einer Rate von 1 : 100 Millionen Basenpaaren pro Generation auf.

Da jeder von uns zwei Genome zu je 3 Milliarden Basenpaaren hat — geerbt von Vater und Mutter — ergibt sich so, dass jeder von uns einzigartig wird durch etwa 60 Mutationen,

die bei seinen Eltern noch nicht vorhanden waren.

Die meisten Mutationen treten in unwichtigen Teilen des Genoms auf und haben daher wenig oder gar keine Auswirkung. Der Grund hierfür: Mutationen in den wichtigeren Teilen des Genoms sind i.A. schädigend und werden schnell aussortiert, da sie die Fähigkeit zur Reproduktion beeinträchtigen.

Zu seltenen Gelegenheiten aber tritt eine Mutation auf, die einen leichten selektiven Vorteil bedeutet. Diese neue "Schreibweise" der DNA wird dann eine geringfügig höherer Wahrscheinlichkeit haben, an die Nachkommen weiter gegeben zu werden. Über sehr lange Zeiträume hinweg kann sie sich dann in allen Mitgliedern der Spezies durchsetzen und schließlich zu größeren Veränderungen der einen oder anderen biologischen Funktion führen.

-

Sozusagen im Zeitraffer-Tempo kann man solche Evolution beobachten in Form schneller Variation krankheitserregender Viren, Bakterien und Parasiten, durch die es zu schneller Ausbreitung von Epidemien kommen kann.

So sind z.B. die schnellen evolutionären Veränderungen des HIV-Virus, der AIDS verursacht, zu einer großen Herausforderung für die Entwicklung wirksamer Impfstoffe geworden.

Genomvergleich führt zur Erkenntnis, dass jedes Paar von Arten einen gemeinsamen Vorfahren hat, beispielsweise der Mensch und die Maus, deren Genome heute mit besonders hoher Genauigkeit bestimmt sind:

- Ihr Inventar protein-kodierender Gene ist bemerkenswert ähnlich, und auch die Länge der beiden Genome unterscheidet sich nur wenig.

Auch die Ordnung der Gene — die Reihenfolge also, in der sie nacheinander auftreten — ist in wichtigen Abschnitter der DNA dieselbe, obgleich dazwischen durchaus mehr oder wenier

nicht-kodierender Gene — sog. Junk DNA, Folgen sog. ancient repetitive elements (AREs) — zu finden sein kann.

Sie entstammen "springenden Genen", die sich kopieren und an diversen anderen Stellen im Genom einfügen können, meistens ohne funktionelle Folgen.

Genome von Säugetieren sind übersät mit solchen AREs, rund 45% des menschlichen Genoms bestehen aus solchem gegentischen Strandgut.

Wenn man nun längere Abschnitte des Menschen- und Mausgenoms so ausrichtet, dass sich entsprechende Folgen kodierender Gene neben einander liegen, findet man häufig auch zwei identische AREs an etwa derselben Stelle, und weiß daher, dass sie als Mutation in einem gemeinsamen Vorfahren von Mensch und Maus entstanden sein müssen.

Die der Spezies Mensch am nächsten verwandten Arten sind Schimpansen (gefolgt von Orang-Utan und Makake): Die Genome von Schimpanse und Mensch sind, von Junk DNA mal abgesehen, zu 96% gleich. Man lese dazu auch die Meldung: Nur der Mensch verfügt über ein spezielles Gen, das nach Meinung der Forscher dafür verantwortlich sein könnte, dass wir sprechen können. Es sorgt für die Produktion einer speziellen Nukleinsäure, der sogenannten microRNA miR-941.

Francis S. Collins (2006):

Neuerdings interessiert man sich sehr für das Gen FOXP2, welches die Sprachentwicklung zu beeinflussen scheint:

Die Geschichte von FOXP2 begann mit der Beobachtung einer Familie in England, deren Mitglieder über drei Generation starke Schwierigkeiten beim Sprechen hatten. Sie hatten Schwierigkeiten, Worte entsprechend grammatikalischen Regeln anzuordnen oder komplexe Satzstrukturen zu erfassen. Die Muskeln ihrer Münder, Gesichter und Kehlköpfe hatten zu kämpfen, sich so zu bewegen, dass bestimmte Laute hervorgebracht wurden.

Mit schier unglaublicher genetischer Spürarbeit fand man heraus, dass bei den betroffenen Mitgliedern dieser Familie nur ein einziger Buchstabe des DNA-Codes im FOXP2-Gen auf Chromosom 7 falsch war. Die Tatsache, dass ein so kleiner Fehler solch tiefgreifende Sprachschwächen verursacht, ansonsten aber keine Folgen hat, war erstaunlich.

Noch erstaunter aber war man, als sich zeigte, dass die Sequenz desselben FOXP2-Gens bemerkenswert stabil in allen Säugetieren vokommt. Die dramatische Ausnahme ist der Mensch, bei dem sich vor etwa 100.000 Jahren zwei bedeutsame Veränderungen in der kodierenden Region des Gens ereigneten. Man nimmt nun an, dass diese Veränderung in FOXP2 zur Sprachentwicklung beim Menschen beigetragen hat.

In diesem Zusammenhang ist interessant:

Populationsgenetiker, die mit mathematischen Methoden die Geschichte von Tier, Pflanzen- und Bakterien-Populationen rekonstruieren, glauben durch Genomvergleich erkannt zu haben, dass sich alle heute lebenden Menschen auf eine gemeinsame Gruppe von Vorfahren zurückführen lassen, die aus nur etwa 10.000 Personen bestand und vor 100.000 bis 150.000 Jahren gelebt haben muss.

Dies passt zu fossilen Befunden, die zu zeigen scheinen, dass der Aufenthaltsort dieser unserer Vorfahren Ostafrika war.

Ganz erstaunlich ist auch, dass die Komplexität des Genoms stark unterschiedlicher Spezien keineswegs der Komplexität ihrer durch uns beobachtbaren typischen Eigenschaften entspricht. Hier einige Beispiele:

- Das menschliche Genom besteht aus nur etwa 25.000 Genen.

- Schon ein Seeigel hat etwas mehr: ca. 26.000.

- Das Genom von Pflanzen kann sogar deutlich mehr haben. Reis z.B. verfügt über etwa 38.000 Gene.

Seit 2016 denkt man Hinweise darauf zu haben, dass alles irdische Leben einen gemeinsamen Vorfahren hat.

tags: Zelle1gegreit Placebo1gegreit Protein1gegreit

Nach oben

Nach oben